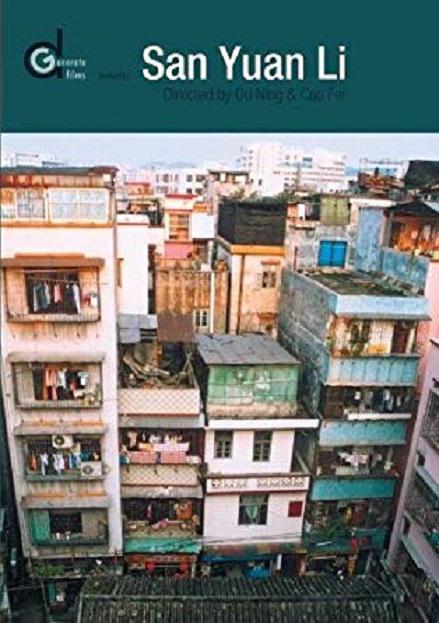

冰冷的冬雨降临这南方城市 / 那些街头的露宿者在想着北方的家 / 爬满了青苔的屋檐已失修了多年 / 居委会传电话的老太太还在一闪一闪地吸烟 / 抗英大街开了很多新疆饭馆 / 戴白帽的维族人在叫卖羊肉串 / 白云机场的航班贴着屋顶飞过 / 震耳欲聋的声响夹着孩子梦里的哭声 / 三元里的夜晚 / 有人睡得很香 / 三元里的夜晚 / 有人难以入眠 / 巷子里飘着一些被人扔掉的碎纸片 / 屋子里藏着的是被人追逐的金钱

尽管是神经质到了极点且充斥着压迫性的镜头,毫不掩饰侵略性,但并没有背离这个城市的真实。意图明显,直击要害,镜头下人的动作成为荒诞不经的重复。笨拙的、愚蠢的、低智的、自大的、麻木的城中困兽,集体成为一种脆弱的幻觉——这种无情的视角是贯穿全片让人不适的地方。片尾的歌和花絮反而像是粘连上去的可有可无的温情。给四星,因为生猛,因为年轻气盛,所以可敬。

可以看到mark leckey的影子,玩弄视频的节奏,类似囤积一样的收集大量的素材。但声音和图像有些分离,看完还是抛出影像究竟是主体还是服务于声音的问题。可以看出这并不是精心策划好的一场创作,而是类似日记一样的随机记录,拍摄方式剪辑方式都很巧妙,有些信息会随机挑出来,也许并不是导演的本意,但却有种挖到宝的欣喜

2.5 形式仅上学到了持摄影机的人的皮毛,既然是DV拍摄其实没必要故意制造技术缺陷的假象。更大的问题是内核仍然将摄影机和背后的人作为偷窥者,片尾终于得见天日的群像更证明了这一点。2003年的广州难道不应该比1929年的前苏联让当代观众产生更容易理解(并不)?曹斐属于未来,欧宁(还好)放过了她。

前面有十几分钟剪辑应借鉴了Reggio生活三部曲的理念,节奏还算愉悦;从“穷人的天空总是有形状”开始的市井部分则松散无味,针对路上女性胸臀的特写更是wt... 最后类似于延长摄影的群像 / 民谣糙则糙还算有自己意思。李劲松担纲音乐和配乐(。价值大概在于世纪初城中村的一笔流水账。

高密度的影像呈现,纯粹为了形式而产生,苏联蒙太奇理念的延续,不得不让人想起雷吉奥的作品。不过2003年,对于中国纪录片发展来说,还很年轻,拍出这样的作品,也可以理解。只是现在的纪录片理念,已经跟过去完全不同了,所以,这其实是一部很陈旧的作品,也缺少对人和物的停驻而流于表面。

清华大学清影放映标记 这部片子用影像记录着三元里这个城中村的变迁,城中村在中国在城市,又不像城市,一个尴尬的存在。影像记录了很多生活在城中村的人和物,传统的祠堂,舞狮,后来才有的发廊,饭店,小吃摊,保安,社区人员等等。片子实验性很强,有点新颖,但是也不太好懂。

音乐部分过于突出了,当让这也是没有办法的事情,不靠音乐的话实在难以让人看下去。基本构思方面就是维尔托夫的老招数,改头换面成了中国版城市交响曲,但是太生硬,包括开场的粤剧和电子配乐,飞机和逼仄的房屋空隙,城市和田野等等并置,太概念化。

大名鼎鼎的“三元里”令人无比失望。二十一世纪了还照搬“机械芭蕾”的形式,为了装文艺还换成黑白的影像,让人尤为反感。我并不讨厌这种形式,同样是MV式记录片我就很喜欢Koyaanisqatsi和SAMSARA。不,也配叫实验?

声音做的挺好的,全片除片尾拍摄花絮算四段式,开篇像苏州河,中篇城中村和舞狮,下篇罗伊安德森。劣质影像的破坏力还是蛮具有吸引力的,但一想到如果拍这些算作实验作品,那不就和承认我们自己仍是旧句子。当然这是很久很久后看的所想。

作为中国版的《柏林交响曲》之外,三元里承载了太多政治意味的符号。狭窄的巷子,性欲四射的女人,在各个工厂里运作的机器,对着纪念碑宣誓的少先队小学生,还有人们无一例外地对着镜头呆呆地笑——典型的新闻联播。很有意思。

刚好在香港碰上本片导演和老外交流,让我有些失望---没有听到片中那种相对客观的仅仅静静的叙述的中立立场,想法单一相当主观,一味褒奖中国版的这个“贫民窟”对于其本身的问题略过不见。所以略感失望,片子是好片子。

总能吸引人往下看,因为总是抵挡不住奇观的诱惑,这也是我不喜欢这部片的地方,纯粹外来者观看立场,开机前已经知道自己想要怎样的三元里,于是中间两段“温情”部分倒像是刻意平衡。这之间很微妙。